大学生活は誘惑が多く、サボり癖がついてしまった人もいるのではないでしょか?

自分もサボり癖と戦った経験があります。

今回は、サボり癖を治す方法や、うまく付き合うために必要な条件などを解説したいと思います!

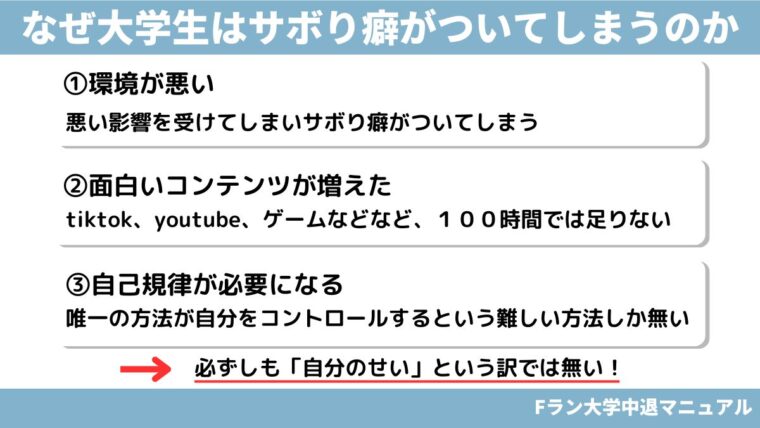

サボり癖が付く理由

以前と比べて、サボり癖は本当につきやすくなりました。

これからその理由について解説しますね。

環境が悪いから

大学は良くも悪くも影響を受けやすい環境です。

自分の通っている大学、が活動的で良い影響を与える大学なら大丈夫なのですが、問題は逆の場合です。

- サークル活動、就活が活発ではない

- 講義をサボった話をよく聞く

- 教授も半ば諦めかけている

このような雰囲気の大学だと、悪い影響を受けやすくなってしまいます。

面白いコンテンツが増えたから

最近のゲーム、動画、アニメ等のコンテンツはレベルが高くなりましたよね。

1時間だけでは満足できないほど、最近のコンテンツは面白く、ボリュームがあります。

その誘惑が、サボり癖がついてしまう原因になってしまいます。

tiktokなども一瞬で時間が過ぎるので本当に時間泥棒ですよね!

昔はこのような中毒性の高いコンテンツはありませんでしたので、昔と比べて今はサボり癖がつきやすい世界になってます。

自己規律が必要だから

上記の2つに打ち勝つには自分でコントロールする力が必要になります。

しかし、この力を身につけるのは非常に難しいです。

この難しさも、サボり癖につながる原因になります。

サボるキッカケが多い世の中で、唯一の手段が自分をコントロールするという難しい手段しか無いのが現状です…。

なのでサボり癖は自分のせいではなく、環境が大きな原因であることを知ってくださいな。

サボりは2種類に分かれる

そこで大切なのは、良いサボりと悪いサボりを分けることなのではないかと考えました。

それでは解説していきますねー!

良いサボり

良いサボりとは、自分のやりたいことができて、今後の自分に悪い影響を与えないことが良いサボりです。

一例を挙げるならこうなります。

- 体調が優れない

- 友達と遊びに行きたい

- 外せないイベントがある などなど

確かに、学費のかかる大学で講義などをサボることは、良くないイメージがあります。

しかし大学生は、自己責任ですべての問題が片付けられます。

講義や授業を1コマ、1日程度休んでも、今後の自分がカバーできると思うなら、さぼって他のことを楽しむのも、大学生の醍醐味ですよ!

この後講義サボってマック行こうぜ!

悪いサボり

悪いサボりとは、消極的な理由でサボることを指します。

- 勉強したくない

- 通勤電車が面倒くさい

- とにかく大学に行きたくない

などが、当てはまります。

これらが悪いサボりになる理由は「サボっても問題を解決できないから」です。

問題を解決できないのにサボると、さらに問題が大きくなります。

もし、あなたが上記に当てはまるのなら、生徒相談室に行くと、問題が解決されますよ。

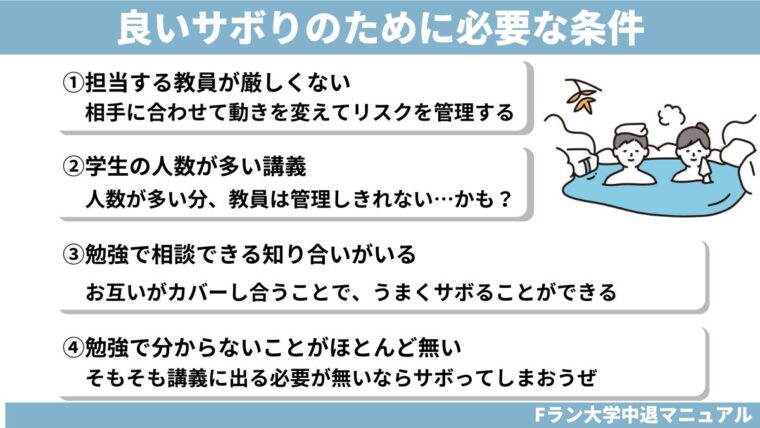

良いサボりのために必要な条件

良いサボりに必要な条件は、「今後の自分がカバーできるか」が大切です。

以下の解説は、カバーできる人の共通点を挙げたものです。

それぞれ解説しますね。

担当する教員が厳しくない

大学では、講義によって教員(先生)が厳しい場合と、優しい場合に分かれます。

もし、教員が厳しいのなら、様子見することが大切になります。

自分が先陣きってサボるのではなく、他の学生がサボったときの反応で判断するといいでしょう。

特に学期が始まってすぐの時期は、いつも以上に教員はピリピリしているので、注意が必要です。

これは体験談ですが、自分がサボったときに、先生に激怒され、質問攻めからの反省文を書かされた苦い思い出があります。

相手に合わせて動くことは大人になっても同じだな。

学生の人数が多い講義

大人数の学生で受ける講義なら、比較的サボりやすいです。

その理由は3つあります。

- 教員は一人ひとりサボった学生を把握できない

- 人数が多いため、サボった分をカバーしやすい

- 人数が多い特性上、難易度が低い傾向にある

また、自分の通ってた大学では、講義に出席しつつ、荒野行動でサボる強者もいました。

教員も黙認していたので、うまくやれれば大丈夫みたいです。

勉強で相談できる知り合いがいる

講義をサボったとしても、ノートを見せてくれたり、講義の大まかな内容を教えてくれる知り合いがいるなら、カバー可能です。

ですが、このやり方は自分にしか得できないので、長く続きません。

そのため今日は知り合いがサボり、次の講義は自分がサボるなどで、分担する必要があります。

勉強で分からないことがほとんどない

勉強でわからない箇所が少ないのなら、今後の自分がカバーできる可能性が高いです。

ですが、テストの出題範囲を知らないときは、自分の力で解決するのではなく、友達などに相談することが大切になります。

以上で4つの特徴を解説しましたが、「友達や知り合いと協力」すると、カバーし合えるので、おすすめです!

サボり癖を治す方法

もし、良いサボりだけではなく、取り返しがつかなくなるようなサボり癖がついたと思うなら、少しずつでも良いので改善することが大切です。

ですが時間がかかるので、ゆっくり治していきましょう。

生活環境を変える

サボり癖を治したいのなら、一気に環境を変えることがおすすめです。

なぜなら同じ環境に身を置くと、サボる可能性が高くなります。

特に実家は誘惑になるものが多いので、注意です。

「引越ししろ!」とは言いませんが、いつも違う環境で勉強や読書するだけでも、全然効果ありますよ!

記録を付ける

自分がどのくらいサボっているのかをスケジュールなどにメモします。

サボる頻度をひと目で見えるようにすることが目的です。

サボり癖がついている方は、サボった日数を把握していない場合が多く、そのことが次のサボりに繋がります。

こうすることで、どのくらいの日数をサボっていたのかを確認できるます。

メモを確認して「今回はサボらないようにしよう。」と思う頻度が増えてくれば、サボり癖も治りやすくなります。

ストレスを回避する

サボる原因に、ストレスが関係しています。

なのでそのストレスに対処すれば、サボり癖も治ります。

例えば講義をサボりたい場合は、その原因を見つけ、問題を解決するイメージです。

ですが、直接的に対処することは難しいので、回避することも必要です。

徐々にストレスに慣れていく

もし回避できない場合は、ストレスに慣れることが大切です。

とにかくサボりたくても、2分だけでもいいので取り組み、その頻度を増やす。

これだけでも、サボり癖に良い効果を発揮できます。

ですが、それもできそうにない場合は、他の人に相談するなどで助けを求めることも大切です。

最近の大学では、カウンセリングルームを設けている場合が多いので、そこに訪れてみるのも、サボり癖を治すのに有効な手段になりますよ。

自分の体験談

サボり癖がついた理由

自分がサボり癖ついた原因は、下のことから講義に苦手意識を持ったからです。

- 勉強が分からない

- グループワークが苦痛

- 大学初日で教員に名指しで批判される

一時期はストレス解消できていましたが、やっていることは先延ばし。

学費は高いし、奨学金が返済できる企業に就職したいと思ったため、いずれ無理にでも勉強する必要がありました。

そして始めたことは、自宅ではなく大学の図書館やマックで勉強することです。

当時は勉強さえできていれば、上の3つの問題が改善されると思っていました。

サボり癖は治したものの

そして勉強の習慣は身につき、成績が上がると革新したのですが、結果は落単。

必修科目なので留年が決定しました。

(1回目の落単については、教員とのアンジャッシュで落胆してます・・・)

サボり癖は治りましたが、結果は伴いませんでした。

そこで感じたのは、向き不向きの存在です。

大学の中退について

そこで自分は、このまま勉強を続けても仕方がないので退学しました。

決めたことを最後までやりきれなかったのは情けないことですが、進路を変更して正解だったと思います。

このあと自分は、1年間林業を目指すものの、お金が無いので陸上自衛隊に入隊したのですが、そのことについてはまた後で。

まとめ

今回はサボり癖について解説しました!

まとめると

- サボり癖は自分のせいではない

- 良いサボり癖をつける

- 良いサボりは未来の自分がカバーできるか

- サボり癖を治すのは時間がかかる

以上になります。

大学は自己責任とはよく聞きますが、昔と比べて誘惑が増えているので、自己責任にされては正直困ることろがありますよね…。

そのために、うまく付き合うことが大切になると思います。

この記事がお役に立てれば嬉しいです。

ありがとうございました~!